Información

GALERÍA DE IMÁGENES DE LA VILLA DE DON FADRIQUE

Localización

1. Situación, límites, extensión

La Villa de Don Fadrique forma parte de la provincia de Toledo, de cuya capital se encuentra a una distancia de 80 Km. Dicha provincia, junto con Guadalajara, Cuenca, Albacete y Ciudad Real, se enmarca en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.

La Villa de Don Fadrique forma parte de la provincia de Toledo, de cuya capital se encuentra a una distancia de 80 Km. Dicha provincia, junto con Guadalajara, Cuenca, Albacete y Ciudad Real, se enmarca en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.

Esta región cuenta con una extensión de 79.461 km2, un 21,6% del territorio nacional, mientras que su población residente es de alrededor de 1.900.000 personas, sólo un 4,27% del total nacional, constituyendo una región con baja densidad de población, apenas 21 habitantes por km2.

La provincia de Toledo ocupa una extensión de 15.370 km2 y cuenta con una población de unas 630.000 personas, un 1,27% del total de la población nacional. Su densidad de población es, por lo tanto, de 33,22 habitantes por km2, valor que se sitúa algo por encima de la media regional, pero que sigue estando muy por debajo de la media nacional.

El municipio de La Villa de Don Fadrique, que rondan una población de alrededor de 3.900 habitantes, se localiza al sureste de La Mancha toledana, estando enclavada en un entorno puramente manchego, con parajes de singular belleza, entre los ríos Gigüela y Riánsares, cerca de la conjunción de ambos, al norte de la laguna del Taray, que está situada ya en el término de Quero.

Limita con los términos de los siguientes pueblos: al norte con Corral de Almaguer, al este y al sur con La Puebla de Almoradiel, y al oeste con Quero y Villacañas; este límite es rectilíneo, sin tener en cuenta ningún posible accidente geográfico, como corresponde a un suelo de llanura. El término es alargado en la dirección de los meridianos, se estrecha de norte a sur, para terminar formando un ángulo, cuyo vértice está próximo al río Gigüela.

Tiene nuestro pueblo una superficie de 81,01 km2, esto es 8.101 Ha. De los 18 municipios manchegos de la provincia de Toledo, ocupa el antepenúltimo lugar por su extensión, siendo el primero Consuegra (349,39 km2), seguido de Corral de Almaguer (269,41 km2), y son los dos últimos El Romeral (78, 81 km2) y Cabezamesada (59, 86 km2). Como se ve, los municipios manchegos ocupan dilatadas extensiones de suelo, propias de los países de la llanura.

2. Geología y suelos

En general la geología de La Mancha es muy sencilla y más la de nuestro pueblo y su término, asentados sobre un suelo mioceno, con un sustrato calizo, llamado tosca, formado por la filtración de las aguas de lluvia que disuelven y depositan la caliza bajo la capa agrícola y que servirá, como ya veremos, de lecho impermeable en donde se depositan los mantos lacustres.

Son suelos sedimentarios, procedentes de avances y retrocesos marinos, con margas que originan su salinidad. Estas aguas salobres, se dan en lagunas y pozos, motivan el hidrónimo Salobral, aplicado concretamente a la laguna que existe al norte de la población.

3. Relieve

Si la geología es sencilla, tanto o más es el relieve, constituido por una llanura alta, correspondiente a la meseta que, en nuestro caso, se mantiene entre los 650 y los 700 metros.

La escasísima dinámica del relieve se manifiesta en los orónimos “alto” o “altillo”, lo que evidencia la casi perfecta horizontalidad del territorio. Un cerro se llama del Piquillo y otro del Espolón (715 m), la misma altura tiene el vértice Moreno, más moderado es el vértice Gigüela. El topónimo Navarredonda es revelador de estos suelos llanos en donde aparece algún pando o pequeña hondonada.

Los ríos, cañadas, caminos y sendas, ponen una nota diferencial en este relieve.

4. Clima

Continental extremado, de largos inviernos y veranos cortos, con estaciones intermedias como la primavera que apenas existe; en cambio sí se aprecia algo más el otoño, con temperaturas más bien bajas y precipitaciones acuosas.

La extrema continentalidad, motivada por el alejamiento de los moderados influjos marinos, ocasiona una profunda oscilación termométrica, tanto, que a días estivales muy calurosos corresponden noches frescas y a veces frías.

En general las lluvias tienen carácter torrencial, cual corresponde a un clima árido. Cabe destacar el descenso en la cantidad de precipitaciones que se ha sufrido en los últimos años, con el que los valores pluviométricos se encuentran en niveles muy bajos.

5. Hidrografía

A un suelo llano, con algunos pandos, escasos cerros y altos, corresponde una hidrografía senil, con ríos de amplios cauces, poco dibujados, en forma de U muy abierta, de curso lento, sinuoso y a veces lagunar, con prolongados estiajes, que dan lugar a cortes en la corriente y sequía de sus lechos, de la que se recuperan rápidamente con las primeras lluvias otoñales.

La geología y el escaso relieve, motivan un suelo endorreico, esto es, sin salida, en donde se dan esos característicos ríos y lagunas. Alguien definió este terreno como la zona más endorreica de España. Los términos de El Toboso, La Puebla de Almoradiel, La Puebla de Don Fadrique, Villafranca de los Caballeros, Lillo, Miguel Esteban, Quero, Tembleque, Turleque y Villacañas, son los más afectados por ese endorreismo que les da carácter y los convierte en lo que es La Mancha pura o La Mancha por excelencia.

Aunque apenas entran en contacto con los territorios los ríos Gigüela y Riánsares, en cuyo horcajo se localiza La Villa de Don Fadrique, precisamente por eso, por estar entre estos dos ríos, alguien la denominó la pequeña mesopotamia.

Algunas teorías apuntan a que el nombre del Gigüela es una sincopación de cigüeñela, referido al ave más característica del paisaje endorreico que nos ocupa, puesto que vive en las charcas y lagunas, de cuyos fangos se alimenta y sobre esas charcas dispone sus nidos leñosos.

Otra corriente fluvial es el río Riánsares, tributario del anterior, que es tanto como “río de los gansos salvajes”.

Característica de nuestro suelo endorreico es la presencia en nuestro término de dos lagunas, llamadas: Navarredonda, de 600x300 m. de extensión, formada en la estación lluviosa y hoy desecada; y el Salobral de 400x300 m de extensión que está situada junto al núcleo urbano. Al secarse esta última, en el verano, aparece su lecho cubierto de salitre.

Nuestras lagunas, como todas las de La Mancha, podrían ser testimonio, de lo que fue el lecho marino hace millones de años, antes de que se formara la cordillera bética de Sierra Morena. Hoy son circunstanciales depósitos acogidos a los pandos del terreno de carácter impermeable y, en la actualidad, en franco retroceso.

Es curioso y gráfico el nombre de una de estas dos lagunas, la llamada Navarredonda, en la que hay que advertir que, el antiguo vocablo vascuence "nava" significa “laguna”.

Otros hechos relacionados con la hidrografía es la Zanja de la Veguilla, a la que va a dar el arroyo de la Fuente; la Madre del río Gigüela; y los numerosos pozos abiertos en el término, algunos con nombre propio como Pozo Novillo, de las Maras o Blanco. También se reseñan algunas fuentes como La Piedad. Por último, hay un camino de la Torrontera.

6. Vegetación

Sin duda, en el pasado, sobre estos suelos áridos vivió el encinar, como lo evidencia el topónimo que tuvo antaño de apellido El Quintanar de la Encina. En nuestro término no encontramos en las Hojas del Mapa Topográfico Nacional ninguna referencia a encina o otra especie arbórea de su tipo, pero sí a la vegetación de matorral como Carril de los Albardiales ( el albardín es un “esparto inferior”) y Albardiosa, referido a una laguna ubicada en el término de Lillo. Otra vegetación es el taray, que da nombre a una laguna en el término de Quero (se trata de un arbusto de ramas mimbreñas, que se da a la orilla de ríos y lagunas). Recuerdo de esta desertización del suelo es el tomillar, en el lado oeste del término, Camino de la Tobilla, (del “pequeño cardo”). Hay un pozo de las Maras, esto es, de las “frutas, vinos,…”

7. Fauna

Aparte de la ya conocida, expresada por los ríos Gigüela y Riánsares, hay otros zoónimos de algún interés:

Hay una casa labor, llamada de Villalobillo. Un pozo Novillo. Y un Palomar.

8. Cromatismo

Hay un Pozo Blanco, un Silo Blanco y un vértice Moreno.

9. Caminos y cañadas

En un paisaje de llanura, aparte de los ríos y lagunas, existe otro hecho diferencial e importante en el plano geográfico: son las cañadas, caminos, carriles y sendas que cruzan como cintas el término en todas las direcciones.

Las cañadas más notables son:

La Cañada Real Soriana, en la que existen varias veredas que la cruzan, la más conocida como la llamada de los Torteros, vocablo de origen aragonés derivado de tortera, esto es: “vasija de barro”, “fuente honda de barro”; en castellano de tartera y todo está relacionado con hortera “escudilla o cazuela de barro”, y la vereda de los Torteros une la Cañada Real Soriana Oriental, que discurre paralela al río Riánsalres, con la Cañada de Alcázar de San Juan que transcurre paralela al río Gigüela.

En los caminos más destacados, nos podemos encontrar:

De la Cruz del Niño, del Molino Nuevo, de Botifuera, de San Marcos, de las Maestras, de la Casa Collado, del Molino Viejo (situado al borde del antiguo Camino Real que comunicaba Toledo con Cartagena y Murcia), de Doña Sol, de Mingo Lucas, de la Ventilla, del Molino, de la Tobilla, de las Fuentes, de la Casa Nueva, de Tayerro, del Puente de la Oveja y de las Rochas.

Como carriles destacan:

De la Casa Nueva, de la Carravieja, de la Bodega de la Zanahoria y del silo Moreno.

Las sendas más importantes son:

De Santa María, de las Maestras y de la Ortiza.

1. INTRODUCIÓN

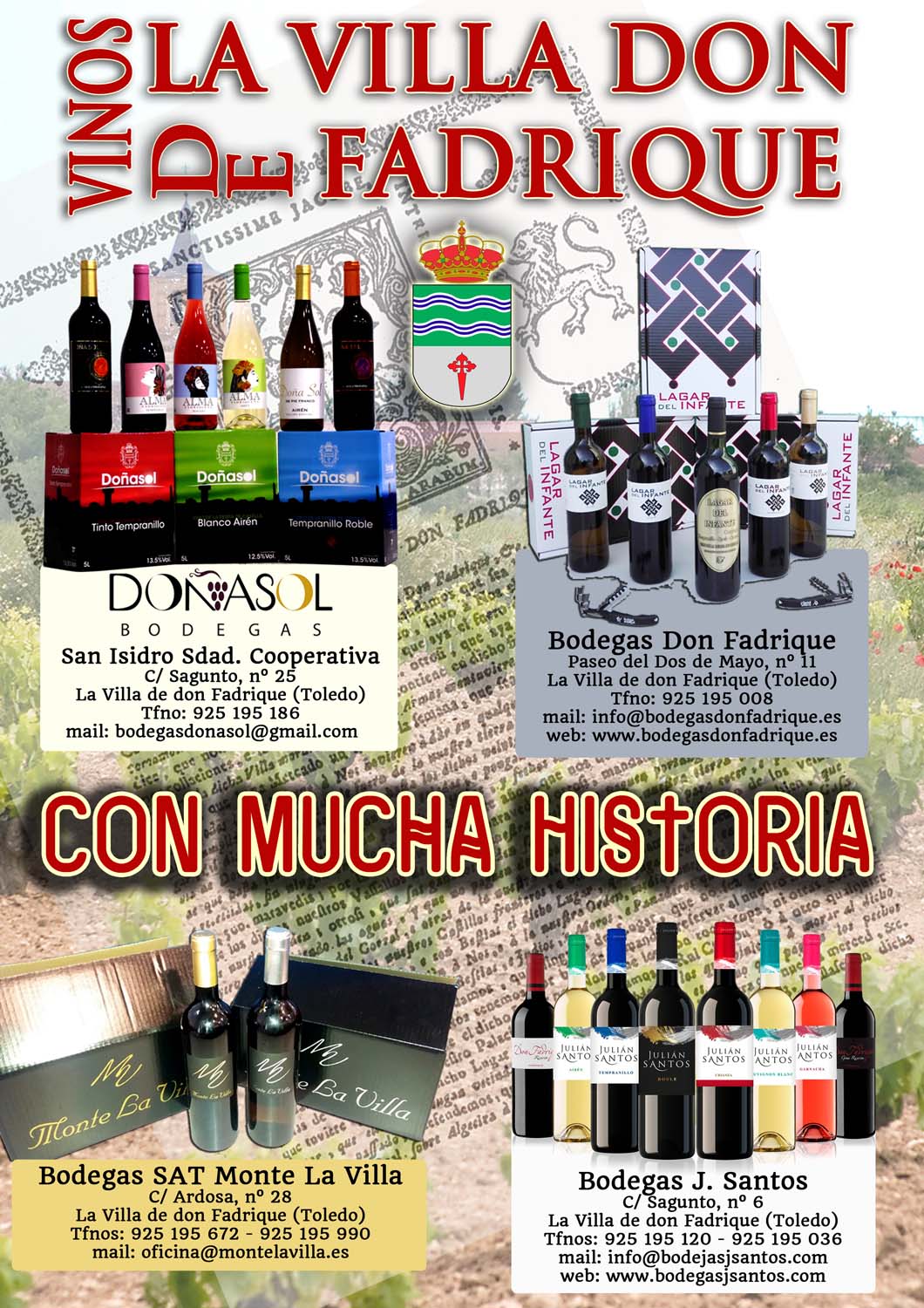

Este pueblo manchego con alrededor de 4000 habitantes, y que estuvo muy cerca de los 6000 por los años 50, es y ha sido siempre eminentemente agrícola. Ya en la Carta Puebla fundacional que otorgó el Infante Don Fadrique en 1343 se imponía a los que habitaran estos lugares que plantaran tres aranzadas de viñas.

Así pues, la riqueza agrícola es por este orden de importancia: vid, cereales, ganadería ovina, algo de huerta, patatas y melones de secano para consumo local, aunque también han existido algunos azafranales para sobrevivir, que en aquellos tiempos no era tarea fácil.

La agricultura siempre ha estado condicionada por su escaso término municipal: 8.100 Ha. De esta superficie, un 25% eran improductivas para la agricultura y casi nulas para la ganadería; un 50% eran aptas para la vid pero malas para los cereales y el 25% restante eran tierras buenas.

A parte de las dificultades que eran generales para todos los pueblos agrícolas, tales como la falta de abonos minerales; los insecticidas que ya se empleaban en Europa y el precio desproporcionado que tenían las mulas respecto de su rendimiento como único medio de motor de aquel tiempo, este condicionamiento hace que el agricultor local sea más activo y emprendedor que los demás.

Empieza a plantar viñas, se va introduciendo en los términos colindantes y llega en los años 50 a ser el principal productor de vino de la provincia, con un nivel de vida superior a los de los demás pueblos de la comarca, dentro de las limitaciones generales de la actividad agrícola y de la economía de la época.

A partir de los años 50, el primer cultivo local pasa a ser la vid, más rentable que los cereales, que quedan muy por detrás de dicho cultivo principal. En aquellas fechas se puede decir que la economía del pueblo sigue los pasos del precio y la cantidad de uva que se recolecta cada año.

Al final de la década de los años 60 y comienzos del 70 la agricultura sufre el impacto de la mecanización que empezó a suplir a las mulas, siendo sustituidas por los tractores y los carros por los remolques. Esto hace que los agricultores se resientan económicamente por el costo que suponen estas inversiones.

Aunque la mecanización representa una mayor productividad para la agricultura, para los pueblos principalmente cerealistas las ventajas económicas del cambio son mucho mayores, lo que hace que La Villa de Don Fadrique, pierda ventajas sobre otros pueblos vecinos. A estos inconvenientes, se une la pérdida de productividad de algunas zonas de viñas debido a la enorme sequía ocurrida al final de los años 60.

A partir de los años 70 se ponen en cultivo las tierras de la vega del río Gigüela, improductivas hasta entonces, pero que se ha demostrado que, con bastante dificultades, pueden dar remolacha y cebada, aunque después estas han sido sustituidas por la alfalfa y finalmente colonizadas por cultivos leñosos, fundamentalmente vid y olivo.

El cultivo de la remolacha de regadío es un hecho que va a ser transcendental para nuestra agricultura local. La remolacha es un cultivo naturalmente social, que necesita muchísimos puestos de trabajo. En el orden económico hay que decir que los ingresos brutos por el cultivo de remolacha del año 81/82, se aproximan a los 200 millones de pesetas, pasando este pueblo desde 0 a producir el 76% de la remolacha de toda la provincia.

El cultivo de la alfalfa es otro factor más a considerar dentro del marco de los nuevos cultivos, más rentables que la vid, pero que necesitan una cuantiosa inversión en maquinaria que representa una pesadilla para el agricultor hasta que consigue amortizarla.

La implantación de estos cultivos demuestra el carácter emprendedor y empresarial del agricultor de La Villa de Don Fadrique. El Padre Martín de Nicolás, hace años, decía en un artículo periodístico, refiriéndose a los agricultores fadriqueños que “eran hombres intrépidos y audaces”, calificativo exacto que define en general al agricultor de este municipio y que sigue siendo así. A nadie se le escapa que la reindustrialización del campo está llevando al cultivo masivo de la vid en espaldera con todo lo que ello significa, y también a implantar nuevas especies arbóreas muy resistentes a la sequía y los terrenos calizos como es el pistacho.

2. ACTUALIDAD AGRARIA

Los principales problemas o deficiencias de la agricultura son:

I. Falta de rentabilidad

Para la Administración la forma más fácil de contener la inflación es frenando los precios agrícolas, aunque no sea justa. Se defiende diciendo que hay que mantenerlos a niveles europeos, pero no es así, porque la mayor parte de ellos son más bajos en España y algunos con mucha diferencial. Por parte del agricultor, debe abaratar costes, aumentar la productividad y sobre todo vender mejor, comercializando los productos en la mayor medida posible, asociándose con otros agricultores a la hora de vender y comprar, no producir excedentes y sí los productos que el mercado necesite.

II. Deficientes estructuras

A principios de siglo y antes, el principal mal de la agricultura radicaba en que abundaban los latifundios sin cultivar o cultivados muy deficientemente. En la actualidad el mal es de signo contrario, predominando en general el minifundio, sobre todo en algunas zonas, siendo ésta una de las principales causas de la falta de rentabilidad.

La forma de solucionar este problema, aunque sea a largo plazo, es crear agricultores o empresarios agrícolas, con vocación, con medios y con preparación técnica. Estos agricultores o empresarios, bien formados y con vocación, podrían cultivar tierras suyas o ajenas, y no como ocurre actualmente, que por el hecho de ser propietario se es agricultor, aunque no se tenga vocación.

Mientras tanto, se puede hacer mucho, como no dividr las fincas entre hermanos y explotarlas en común, o bien agrupándose varios para cultivar y utilizar maquinaria en común. Es lamentable ver explotaciones que han pasado de padres a hijos y a nietos que necesitan cuatro veces más de maquinaria que si estuviera junta. Esto económicamente es un lujo que la rentabilidad de la agricultura no lo permite.

III. Mala planificación

La Administración ha sido siempre lenta a la hora de reaccionar ante problemas que se presentan de excedentes o de cosechas catastróficas, tomando medidas tardías o poco efectivas. Es poco imaginativa a la hora de planificar y legislar.

IV. Falta de Asociaciones Agrarias fuertes.

Se deben de potenciar las asociaciones de agricultores, unificarlas en lo posible y sobretodo despolitizarlas para que tengan la suficiente fuerza para presionar razonablemente y ayudar a la Administración a la hora de decidir en cuestiones agrícolas.

V. Mala comercialización

Aquí son los agricultores los que mayor responsabilidad tienen, porque lo fácil en cualquier actividad es producir y lo difícil es vender en buenas condiciones. Hay que tener en cuenta que muchos productos cuando llegan al mercado lo que menos influye en su precio de venta es el precio que se pagó por ellos en su origen.

VI. Falta de investigación

La agricultura es una de las actividades con más campo de acción por delante. Pero desgraciadamente en España, por falta de medios y falta de afición, en este aspecto estamos en “mantillas” y es a la Administración a quien corresponde hacerla y fomentarla.

DATOS GEOGRÁFICOS Y ANTROPOLÓGICOS

1.DATOS GENERALES

Municipio y Villa. Partido judicial de Quintanar de la Orden, a 80 km de Toledo y 115 de Madrid.

Se encuentra a 671 m de altitud, longitud 3º 13’ Oeste y latitud: 39º37' Norte.

2. COMIDAS TÍPICAS

a) Gachas: Harina de almortas, aceite , tocino y chorizo frito, patas fritas, pimentón, sal y ajos.

b) Arrope: Mosto cocido con letuario (calabaza cocida y melón).

c) Mostillo: Arrope cocido, harina y flan.

d) Coña: Tomatillas asadas, ajos asados, chorizos asados, a veces almejas y huevos cocidos, pimiento picante y a veces champiñón, patatas asadas y agua para cocerlo todo.

e) Caldillo: Un poco de aceite, cebolla frita, ajo y agua.

f) Ajo tizón: Pimientos, tomates, cebollas, sal, bacalao, agua y, a veces otros ingredientes.

g) Mojete: Patatas, pimiento, tomate, ajos, sal, bacalao, agua y, a veces otros igredientes.

h) Ajo de rajas: rajas (tomatillas), chorizo, morcilla, perejil, ajo, patatas y sal, a veces calabaza.

i) Migas: Trozos de pan frito, uvas y chorizo.

j) Rollo: Sopa de pan frito con agua y azúcar.

k) Ringlán: Patata asada, tomatillas asadas, agua y aceite.

l) Una cata: una “orilla” de pan, (del redondo de 1 kg) se le saca la miga y se añade cebolla, pimentón y aceite, o bien tomate y aceite, o bien huevo pasado por agua y aceite.

3. COSTUMBRES TÍPICAS

a) El reconocimiento de los novios: (esta costumbre ya se ha perdido).La familia del novio va a buscar a la novia y todos juntos se dirigen al salón, en donde en una bandeja frente a la que se sientan los novios, los padrinos y los padres, cada invitado echa una cantidad de dinero según sus posibilidades.

b) La semana de los quintos: (con la retirada del servicio militar obligatorio, esta costumbre también se ha perdido). Una semana antes del sorteo, se reúnen todos los quintos y viven, independientemente de sus familias para todo, dedicándose a pedir dinero a la gente, a gastarse ese dinero en comida y bebida y a molestar al vecindario con toda clase de bromas.

c) No comer gachas cuando hay muerto: Superstición tradicional, que aún se conserva, por la que se cree que si esto se hiciera, acudiría el muerto a remover las gahas.

d) La hoguera de San Marcos, el 24 de abril: Consiste en que los vecinos a la puerta de sus casas encienden unas enormes hogheras y se hacen corros en los que las mozas bailan mientras los mozos se dedican a saltar sobre las hogueras. Todo ello para impedir que se hilen las viñas.

e) Los peleles del Domingo de Resurrección: Los suelen hacer las niñas y las mozas, pero también el resto del vecindario, por cuadrillas; cada cuadrilla lleva su pelele al que mantean con una manta mientras cantan canciones de pelele.

f) El gorrino Antón: (Hace ya unos 35 años que esta costumbre ha desaparecido). Un vecino donaba un cerdo al vecindario con motivo de la festividad de San Antón, el cual vivía tres meses suelto por el pueblo, siendo alimentado por los vecinos. Al final se rifaba.

g) Los campanillos de Santiago: (esta costumbre, también se ha perdido hace bastantes años). Los trilladores salían con los campanillos por las calles haciendo ruido e iban a casa del amo a que les diese la propina.

h) Los carnavales: Las gentes del pueblo se disfrazan con espectaculares trajes y desfilan bailando y al final del desfile, hacen una actuación. El Ayuntamiento concede premios a las diferentes comparsas que han participado, según la modalidad.

i) La procesión del Encuentro: Se celebra el Sábado Santo a la una de la madrugada y consiste en sacar las imágenes de la Virgen María y de Jesucristo Resucitado cada una por una calle para acabar encontrándose en la Plaza Mayor, donde se le quita el Manto a la Virgen y se canta la Salve.

j) La fiesta de la Candelaria: Ese día las madres ofrecen a sus hijos y se hace una procesión, que primeramente se hacía alrededor de la Iglesia y después se hizo dentro, la imagen la llevan las jóvenes que van a casarse dentro del año, y dos niños llevan dos palomos y un rosco.

k) Las Romerías de San Isidro (15 de Mayo) y San Gregorio (el domingo posterior al 9 de Mayo): Las gentes, en estos dos días, se acercan hasta las respectivas ermitas de estos dos santos y pasan el día en el campo comiendo y bebiendo, pero sobre todo, compartiendo buenos momentos con su gente.

l) Ferias y Fiestas del 10 al 13 de septiembre: Estas fiestas se celebran en honor al Santísimo Cristo del Consuelo. Patrón de la localidad. El día grande es el 11 cuya procesión es multitudinaria.

4. BEBIDAS TÍPICAS

La zurra, compuesta de azúcar vino tinto, frutas variadas y limón.

5. ROPA TÍPICA

Faja, boina, blusa negra, abarcas, alpargatas, faldriquera, chambra, chal, pingo, mandil. ( Esta ropa, es de hace años, y era propia de las personas mayores, aunque hoy día todavía, hay quien viste de este modo).

6. JUEGOS DE CARTAS TÍPICOS

Brisca, truque, burro, siete y media, treinta y una, gilé, julepe y comercio.

7. JUEGOS TÍPICOS DEL PUEBLO

Caliche, chapas, bolear, tanganillo, reja, chinos.

8. REFRANERO TÍPICO

De enero a enero, los dineros para el casinero.

De molinero cambiarás pero de ladrón no escaparás.

En invierno y en verano no dejes la manta en “cal” amo.

Cuando la ganga ganguea buena tarde si no apedrea.

Como veo tu hato así te trato.

Arco en poniente: coge los trastos y vete.

Agricultor atrasado, todos los años malos.

La viña y potro que lo críe otro.

Cuando la Calderina cubre su manto, gañanes y peones cargan el hato.

Guarda leña para abril y pan para mayo y tendrás asegurado el año.

Aire solano agua en la mano; en el invierno que no en el verano.

Sol por ventana agua a la mañana.

Si llora la Candelaria, buen año de aguas.

¿Qué quieres que te traiga que voy a Quero? Una jarrica de agua de caramelos.

Agua Dios y venga mayo, que estoy ajustado por año.

El día de Santiago, los trilladores a los de la levita les llaman pobres.

Por Santiago y Santa Ana pintan las uvas, y para la Virgen de Agosto ya están maduras

Si la Candelaria plora, el invierno fora, mas plore o no plore, quedan dos meses de los peores.

11. REFRANES MENSUALES

Enero: Para los reyes lo notan los bueyes. Para San Antón la patita de un ratón.

Febrero: En febrero busca la sombra el perro; a últimos que no a primeros.

Marzo: En marzo la siesta en el brazo.

En marzo asoma la cabeza el lagarto.

Abril: Abril cantar y no venir.

En abril, sácalos del redil.

Mayo: En mayo ni fin ni cabo.

En mayo, como las pilló las granó.

Junio: Agua por san Juan no da vino y quita pan.

En junio, la hoz en el puño.

Julio: Cuando pía la golondrina, ni gachas ni sardinas.

Agosto: Agua en agosto: aceite, azafrán y mosto.

Septiembre: En septiembre se cazan las liebres.

Octubre: Echa el pan y cubre.

En octubre arrímate a la lumbre.

Noviembre: Si quieres tener la viña moza, pódala con hojas.

Diciembre: Obra en Navidad o mucho dinero o mucha necesidad.

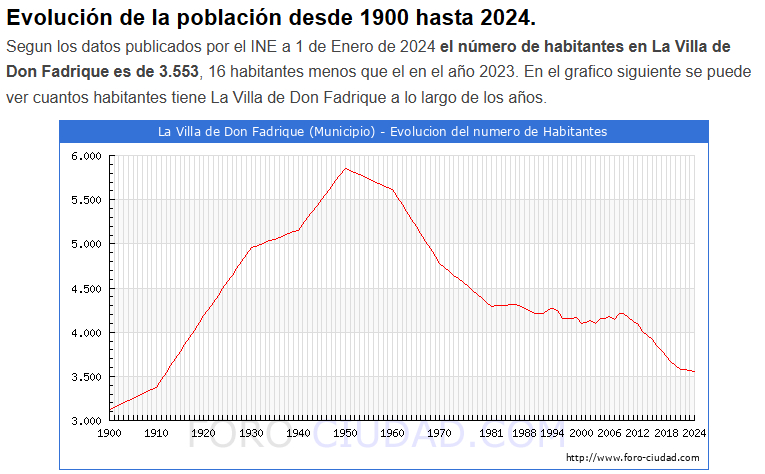

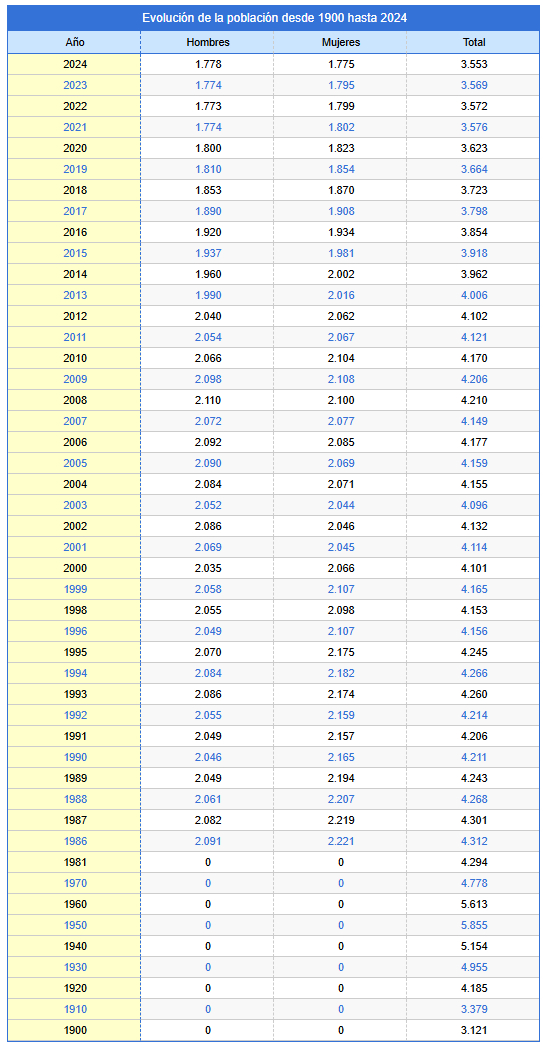

POBLACIÓN

1. EN EL SIGLO XX

La marcha ascendente de la población absoluta se mantiene hasta 1950, en la siguiente década describe una suave curva descendente que continúa hasta nuestros días.

Las cifras en su detalle son:

En 1900 la población de hecho es de 3121 habitantes

En 1910 sube a 3379 habitantes.

En 1920 es ya de 4185 habitantes.

En 1930 se eleva a 4955 habitantes.

En 1940 alcanza los 5154 habitantes.

En 1950 llega a la cúspide con 5855 habitantes. A partir de entonces se inició el descenso de la población.

En 1960 bajó ya a los 5613 habitantes.

En 1970 es de 4778 habitantes.

En 1980 la cifra era ya de 4294 habitantes.

En 1990 llega hasta los 4205 habitantes.

En el 2000 la población es de 4100 habitantes.

En el 2001 hay 4129 habitantes.

En el 2002 hay 4124 habitantes.

En el 2003, 4127 habitantes.

En el 2004, 4.155 habitantes.

En el 2005, 4.161 habitantes.

En el 2006, 4.200 habitantes.

En el 2007, 4.174 habitantes

En el 2008, 4.281 habitantes

En el 2009, 4.206 habitantes

En el 2010, 4.170 habitantes

En el 2011, 4.121 habitantes

En el 2012, 4.102 habitantes

En el 2013, 4.006 habitantes

En el 2014, 3.962 habitantes

En el 2015, 3.918 habitantes

Como se puede apreciar, en el 2008, la población de La Villa de Don Fadrique llegó a los 4.281 habitantes, por lo que la población aumentó, esto es debido a la llegada de inmigrantes a la localidad y gente de otros municipios de los que 83 eran extranjeros ese año. La misma razón ha provocado que a partir del 2009, y por lo que está suponiendo la grave crisis que atenaza a España en este período, haya disminuido la población en los últimos años en más de 200 personas.

Por otro lado, las causas del fuerte descenso en la población absoluta desde los años 50, hay que buscarla, principalmente, en el proceso de industrialización de España, que se hace a costa del medio rural, que va a incrementar la población urbana de las grandes ciudades.

2. ENTIDADES DE POBLACIÓN

En 1930 el municipio de La Villa de Don Fadrique se compone, además de ese núcleo o capital, de otras cuatro entidades como son: La Cervanta, con 32 habitantes, la Estación de Ferrocarril con 3, la Ortiza (molino y casa) con 2 y Villalobillo (casa de labor) con 24 habitantes. Hoy en día todas estas zonas están ya despobladas.

3. LA VIVIENDA Y EL CASERÍO

La parte más alta de nuestro pueblo es la zona noreste alcanza los 691 metros de altitud, ocupa por ello el 12º lugar entres los núcleos de La Mancha toledana, siendo el 1º por su altitud Cabezamesada con 732 metros.

Aunque las carreteras, ferrocarril y camino han condicionado el crecimiento del casco urbano, este hoy ha salvado con creces esos límites, incluido el ferrocarril, hoy llamado Camino Natural "El Trenillo" en recuerdo de la línea férrea que unía las poblaciones de Quintanar de la Orden y Villacañas.

El carco urbano es de tipo concentrado, como todos los de La Mancha toledana, a pesar de ello hay cada vez más edificios diseminados por el término.

En 1900 el casco urbano de La Puebla de Don Fadrique, que entonces así se llamaba, se compone de 650 viviendas, de ellas 57 deshabitadas. Aunque es de tipo concentrado hay 33 edificios y albergues distribuidos por el término y a más de medio km del casco urbano. En 1930 este se compone ya de 887 viviendas, más otros 208 edificios destinados a otros usos.

En 1950 hay 1064 viviendas, y más de 242 edificios destinados a otros usos. En 1960 se registran 1550 edificios de los que 1523 son privados.

Entre esas construcciones diseminadas están los silos, que toman el nombre del destino que se les daba para guardar grano y se usan también para vivienda; su construcción se practica en el interior de la tierra.

En 1935 se localizan los siguientes silos: del Conde, Mancheño, de Aparicio, del Médico, de Calixto, de la Señora Lorenza, de Urbano, Menero, Solana, Díaz y otros dos con el nombre de Silo, en total 12.

Casas aisladas repartidas en el término en ese mismo años había: Casa del Quinto, de Saturnino, de Vances, vieja del Marqués, de la Cervanta, y hay dos referencias a casillas y una a corrales.

Datos generales

| Número de habitantes | 3.553 |

| Hombres | 1.778 |

| Mujeres | 1.775 |

| Extensión | 8.101 Km2 |

| Altitud | 685 m. |

| Fiesta local |

11 de septiembre (Stmo. Cristo del Consuelo) |

| Coordenadas Latitud | 39º 37'norte |

| Coordenadas Longitud | 3º 13' oeste |

| Código Postal | 45.850 |

| Gentilicio | fadriqueño/a |

| Distancia a capital de provincia | 80 km |

| Distancia a Toledo | 80 km |

| Distancia a Madrid | 115 km |

Patrimonio

Todavía es posible admirar en La Villa de Don Fadrique muestras de la arquitectura popular manchega en casas con sus sencillos pero elegantes y cuidados patios que nada tienen que envidiar a los de Toledo, las frescas cuevas, los techos de artesones, las cámaras perdidas y los pequeños vanos enrejados de las fachadas blanqueadas con cal en las que muchas mujeres de la localidad todavía realizan labores textiles como bordados, encaje de bolillos o ganchillo entre otras cosas.

En el término municipal, rodeados de viñas y alguna de monte de encinas, llamadas aquí chaparros o carrascas, todavía existen las antiguas quinterías, los silos o viviendas subterráneas y las simples y encantadoras casillas de campo con su pozo y su pequeña huerta.

Todo ello habla de un rico pasado señorial, el de un municipio fundado por el Maestre de la Orden de Santiago, Infante Don Fadrique, que hubiera sido el rey de Castilla de no ser por el cruel asesinato que le propinó su hermanastro Pedro I El Cruel. El rico legado arquitectónico se encuentra disperso por el núcleo central de La Villa de Don Fadrique, por lo que podría considerarse el casco histórico en torno a la Iglesia Parroquial. Sus monumentos dan fe de un legado cultural que lo configura como una de las poblaciones de La Mancha toledana con más riqueza junto a El Toboso o Tembleque sin olvidar Consuegra.

Se trata de una casa solariega de labor propiedad de hidalgos acomodados que data de finales del siglo XVII. Conserva su patio de columnas y galerías altas, dependencias, corrales, cuadras y bodega. En el exterior muestra una portada barroca de piedra y una buena colección de siete artísticas rejas de forja de la época.

Típica construcción manchega con patio de columnas y corredores altos. La portada está labrada en piedra muldurada del siglo XVI. En el centro del dintel de la puerta luce un escudo con los emblemas del sacerdocio: la tiara pontificia y dos llaves cruzadas que simbolizan a San Pedro, el primer Papa de la historia, como guardián de las puertas del cielo.

La actual Iglesia data de principios del siglo XVI. De esa época conserva la portada occidental de estilo gótico y el baptisterio con bóveda del mismo estilo, que se encuentra situado en la base de la torre cuya construcción original se acabó en 1537. El actual campanario fue levantado a principios del siglo XX en sustitución de aquel que se encontraba arruinado.

La actual Iglesia data de principios del siglo XVI. De esa época conserva la portada occidental de estilo gótico y el baptisterio con bóveda del mismo estilo, que se encuentra situado en la base de la torre cuya construcción original se acabó en 1537. El actual campanario fue levantado a principios del siglo XX en sustitución de aquel que se encontraba arruinado.

A principios del siglo XVII, según los visitadores de la Orden de Santiago, fue ampliado el templo realizando de nueva planta la cabecera del mismo, la sacristía y la capilla del Nazareno. En la segunda mitad del siglo XVIII, probablemente a causa de un incendio, fue renovado casi todo su interior en el estilo tardo-barroco y neoclásico de la época.

De entonces es la obra de la nave central con su bóveda de cinco tramos de cañón con lunetos, la capilla de la Inmaculada, la capilla de la Soledad, el Pórtico Meridional y la ampliación que supuso la nueva capilla del Cristo del Consuelo, patrono de la localidad. También se conserva la pila bautismal fechada en 1548, de estilo gótico-plateresco, que fue restaurada en 1999.

En el panorama de la turbulenta Castilla del siglo XV, con las banderías y partidos de las distintas facciones de la nobleza enfrentadas por el poder de la dinastía de Los Trastamara, los reinados de dos de este linaje, Enrique IV y Juan II, sobresalieron tristemente por este motivo.

A causa de esto, y para evitar devastaciones que ya se habían producido en alguna ocasión, los vecinos de La Puebla de Don Fadrique, que así se llamó hasta principios del siglo XX la localidad fadriqueña, acordaron construir un recinto que les sirviera de refugio. Así nació este edificio que era una especia de casa fortaleza con murallas de tapial aspilleradas y una pequeña torre de piedra, "la Torrecilla", también con aspilleras.

Como todas las fortalezas de la Edad Media, tenía un túnel que servía de escape en casos de apuro, la llamada "Cueva de la Torrecilla" sobre la que se han escrito y dicho muchas cosas y que ha quedado finalmente envuelta en la leyenda.

La guerra civil de sucesión entre Juana "La Beltraneja" e Isabel "La Católica" fue el último episodio de esa larga cadena de enfrentamientos en el siglo XV castellano. Al ser Don Alonso de Cárdenas Maestre de la Orden de Santiago en esas fechas, del bando de Isabel, fue derribada la Torrecilla por las huestes del Marqués de Villena al mando de Gonzalo de Villafuerte, del partido de "La Beltraneja". Esto ocurría hacia 1475.

Tras la relativa pacificación que trajo consigo el reinado de los Reyes Católicos, el edificio ya no se reconstruyó y, por la documentación que existe, se sabe que estuvo en ruinas prácticamente todo el siglo XVI. En el XVII estas ruínas fueron adquiridas por la rica familia de "Los Parreño" que lo vuelven a edificar y es cuando adquiere las características que actualmente conserva de gran casa solariega.

En el siglo XVIII muere sin descendencia el heredero del mayorazgo, don Diego Antonio Parreño Ruíz de Alarcón, que lega todos sus bienes a la Iglesia, y en la desamortización es adquirida la casa por el Marqués de Mudela, Don Francisco de las Rivas, de cuyos descendientes pasó por venta a la familia España, actual propietaria, en los años 40 del siglo XX.

Una de las leyendas que jalonan la historia de este edificio, cuenta que el Infante Don Fadrique se refugió en ella huyendo de su hermanastro Pedro I El Cruel y que, cuando fue interceptado, se escapó por la cueva con su caballo que tenía salida a un paraje cercano a la Laguna de "El Salobral"

Típico caserón manchego de labradores e hidalgos acomodados con buenas rejas de forma similares en su diseño a las de la Casa de los Laras. En el interior, la vieja "botica", farmacia hasta el año 2012, que conserva todos y cada uno de los detalles de las tres generaciones que han regentado este negocio, como la colección de tarros de parafarmacia en cerámica, dispuestos en rancios anaqueles, que exhiben los sugerentes nombres de las sustancias utilizadas en la farmacopea de otros tiempos, como cuerno de ciervo calcinado, pastillas de liquen, goma tragacanto, chocolate purgante y muchas más, convirtiéndose así en un lugar obligado para el visitante que, al entrar en su recinto, se empapará de la historia farmacéutica de más de un siglo de historia.

Recientemente ha sido rehabilitado su escudo de armas nobiliario en el dintel de la entrada a la farmacia que exhibe su historia ancestral, esculpido en piedra que muestra dos campos rodeados de cruces templarias, uno de campos de gules y otro con 13 estrellas de seis picos y que perteneció a la familia Cortés de Salazar.

Lamentablemente perdido y bastardeado en gran parte, este viejo caserón perteneció a mediados del siglo XVIII a don Antonio Cortés y Salazar. Posteriormente fue el germen de un convento que dirigió el Padre Torrubia y que tuvo efímera existencia, ya que con la legislación desamortizadora de Mendizábal en el siglo XIX fue adquirido por el Conde de Buenavista, don Francisco Barnuevo y Sandoval, de quien tomó el nombre por el que se le conoce actualmente. Conserva cuatro elegantes rejas de forja de las siete que llegó a mostrar.

Data del siglo XVIII y es de características semejantes a la Casa de los Laras. Fue propiedad de la familia Parreño, ricos labradores de La Villa de Don Fadrique, que después pasó a ser de la Iglesia y en la desamortización fue comprada por el Marqués de Mudela. En la fachada que mira al mediodía, luce el escudo heráldico de los propietarios y una portada de piedra que da acceso al antiguo oratorio privado que luego fue capilla pública.

Comenzó a construirse en 1506 por Pedro Naharro y la acabó Fernando del Provencio, el mismo arquitecto que construyó la torre de la Iglesia. Casa de bastimentos y pósito en un principio, después pasó a utilizarse como edificio donde se guardaba la tercera parte de los tributos en especie cobrados por la Orden de Santiago y deducibles para la Corona. En la fachada, por debajo del alero, se conserva el escudo con las armas reales de Castilla y de León, acoladas por la Cruz de Santiago, por ser ya a principios del siblo XVI el rey Gran Maestre General de todas las órdenes militares.

Edificio construido por la Orden de Santiago en 1515 para albergue de pobres y transeúntes, podría haber dado cobijo a los peregrinos del Camino de Santiago del Este que pasa por La Villa de Don Fadrique en su tránsito hacia la "ciudad de las estrellas". La planta baja data de principios del siglio XVI y conserva las dos portadas de piedra que daban acceso a las dos partes en que se dividía, una para hombres y otra para mujeres.

Típica construcción manchega que muestra en su fachada una de las mejores rejas de antigua forja que se pueden admirar en La Villa de Don Fadrique.

Propiedad de una familia acomodada de viticultores y bodegueros, fue construida a principios del siglo XX. Conserva en su esquina y en su puerta principal, sendas verjas con cierto aire modernista y "art decó" en su diseño.

Fábricas para la destilación del orujo de la vid y para la producción de alcohol, se encuentran situadas al oeste de la localidad. Se conservan las cuatro chimeneas construidas a lo largo de la primera mitad del siglo XX. Se trata de una de las muestras del claro poder industrial vinícola que tenía La Villa de Don Fadrique desde su fundación y cuyo relevo lo han tomado las modernas bodegas y cooperativa. Es una típica arquitectura industrial de ladrillo con sabor neomudéjar.

Propiedad del matrimonio formado por Don Salvador Madero (médico) y su esposa Doña Alejandra Domínguez, ricos viticultores. Fue construída en la década de los años 20 del pasado siglo y en su diseño y arquitectura es deudora la estética ecléctica de finales del siglo XIX y principios del XX.

Propiedad de la misma familia que la de la Casa de La Médica, fue construida como gran bodega en 1934. En su conjunto destacan el enorme palomar a modo de torre que posée y la gran verja que lo cierra en su frente y que le da nombre.

Aparece esta Ermita citada por primera vez en la segunda mitad del siglo XVI por los visitadores de la Orden de Santiago. En el siglo XVIII comenzó a surgir alrededor de ella el barrio que lleva su nombre. Fue entonces, en 1776, cuando se renovó para dar cabida al culto que las gentes del nuevo barrio demandaban. Fue saqueada durante la Guerra de la Independencia por las tropas francesas y también fue arrasada durante la Guerra Civil Española. El edificio actual fue construido a finales de la década de los años 60 en el siglo XX sobre la planta en la que estaba ubicado el original.

El actual Recinto Ferial, en el que también se instala desde hace unos años el mercado semanal de los lunes, ocupa las antiguas instalaciones y la explanada de la estación de ferrocarril de "El trenillo" que unía Villacañas con Quintanar de la Orden, línea que fue inaugurada el 1 de enero de 1909 y cayó en desuso y desapareció en los años 80 del ya pasado siglo. Actualmente se ha rehabilitado como Vía Verde para el tránsito de viandantes y cicloturistas.

Construida en 1970 como torre de elevación de aguas para el suministro de la población, es un claro referente del urbanismo y modernidad que caracterizaron a la etapa del anterior régimen que precedió a la Democracia. Ahora se conserva como monumento y es una de las características que, junto a la torre de la Iglesia Parroquial, distinguen la fotografía en perspectiva de La Villa de Don Fadrique.

Historia

1. INTRODUCCIÓN HISTÓRICA

El entorno de nuestra villa en la comarca de La Mancha toledana fue repoblada primero por mozárabes y después por los grandes maestros de la Orden de Santiago.

El entorno de nuestra villa en la comarca de La Mancha toledana fue repoblada primero por mozárabes y después por los grandes maestros de la Orden de Santiago.

Primeramente se llamó La Puebla de la Isla, cuando dependía de Corral de Almaguer, hasta que, en 1343, el Maestre de la Orden de Santiago, el Infante Don Fadrique, desde el campamento que cercaba la ciudad de Algeciras, le concedió el 25 de abril de 1343 el privilegio de villazgo y le otorgó el fuero de Sepúlveda.

El rey de Castilla, Alfonso XI “El Justiciero” tuvo de su legítima mujer, María de Portugal, a Pedro I “El cruel”, y de su amante, la sevillana Leonor de Guzmán, nueve hijos bastardos, entre ellos, Enrique y Fadrique, que eran gemelos. Estos nacieron en Sevilla el 13 de enero de 1333. En 1342, contando Don Fadrique con 8 años, se le nombra Maestre de la Orden de Santiago y al año siguiente otorga el “Privilegio de La Puebla de Don Fadrique” a La Puebla de La Isla, que desde entonces pasó a llamarse así.

Antiguamente, cuando se reconquistaba un territorio, los reyes procuraban poblarlo o repoblarlo, según los casos, y a este fin y para atraer pobladores, otorgaban privilegios o Cartas-Pueblas a favor de los núcleos de población, concediendo exenciones de impuestos y otras ventajas a quienes viniesen a asentarse en dichos núcleos; esto es lo que hizo Alfonso XI en Quintanar de la Orden en 1318 y su hijo Don Fadrique con los habitantes de La Puebla de la Isla.

2. LA CARTA PUEBLA

Este documento viene a decir que por hacer merced al Concejo de La Puebla de la Isla, Don Fadrique, Maestre de la Orden de Santiago, dispone que:

- Sea Villa, y desde entonces esté exenta de la jurisdicción de Corral de Almaguer.

- Tenga dos alcaldes, un juez y un escribano.

- Cualquiera que viviera en el pueblo y tuviera caballo y armas sea libre de tributo.

- Se haga el mercado los martes de cada semana.

- Libra a las gentes de La Puebla de Don Fadrique de tributos, desde el día que se da el Fuero hasta pasados 20 años y para los que viniesen a poblarla se cuentan los 20 años a partir del momento en que fijen su morada en La Puebla de La Isla.

- Los que ahora vivan aquí construyan sus casas tejadas y planten tres aranzadas de viña cada uno, de manera que en tres años estén todas puestas y las casas levantadas.

- Los vasallos deben dar al Gran Maestre Don Fadrique, por anualidad, 500 maravedíes, para su sustento y otros tantos por la Martiniega.

- No deben pagar portazgo en toda la tierra de la Orden de Santiago y en aquella pueden pastar libremente los ganados, cortar leña para hacer fuego y cocer el pan.

- En esos 20 años no se les puede obligar a llevar pan a los castillos de la Orden.

- Los vasallos que labren la tierra con bueyes o bestias puedan hacer horno en sus casas para cocer el pan, a cambio deberán dar al Maestre media fanega de trigo al año.

- Los que no labrasen la tierra así como los judíos, moros y los panaderos, que cuezan en los hornos de "poya", propiedad del Maestre.

- Que no se les obligue a dar cosa alguna de sus casas para el Palacio del Maestre.

- Manda a cualquiera que gobernase La Puebla, que lleven en cuenta los que vinieron a residir a ella.

3. COMENTARIOS A LA CARTA-PUEBLA

Las primitivas viviendas de La Puebla de la Isla son retamizas, por lo que manda que se construyan casas para que la población esté concentrada y no dispersa, como entonces, en chozas y silos. Si bien el plantío de cepas de viña debía existir, con las disposiciones del maestre se promueve e incrementa. La aranzada que se expresa en el texto es una medida de marco empleada en el plantío del viñedo y en la huerta, equivalente a 400 estadales de 11 pies en cuadro cada uno que, añadimos nosotros, es poco más que media fanega de marco o un cuarto de hectárea.

El beneficio de las exenciones tributarias se hace para estimular el repoblamiento del lugar. La moneda que figura en el documento es el maravedí, ya antigua en el siglo XIV, puesto que se acuña por vez primera vez por Alfonso VIII en la seguna mitad del siglo XII. En nuestro caso se trata de una moneda de plata con una equvalencia de 7 ptas. Los primeros 500 maravedís que se han de pagar al señor, son para sustentos de éste, lo que se llama impuesto de yantar. Los otros son por martiniega, que es un tributo pagado el día de San Marín (11 de noviembre) en reconocimiento de su vasallaje, en este caso al gran maestre. El portazgo, del que está eximido La Puebla se paga por las mercancías que pasan una puerta de una ciudad o villa.

El vasallo estaba condicionado por los monopolios feudales, uno de ellos era tener, obligatoriamente, que moler sus panes en el molino del señor. De otro lado, solo el señor tenía derecho a poseer horno, por eso cede este derecho a los labriegos; a los hornos públicos, en este caso del señor, se los llama de “Poya”.

4. LA ORDEN DE SANTIAGO

La Villa de Don Fadrique perteneció a la Orden de Santiago durante cinco siglos. Aún se conservan dos mojones que muestran la demarcación que limita hoy en día el término municipal con Villacañas. Por lo tanto, La Puebla de Don Fadrique, era la frontera con la Orden de San Juan de Jerusalem que tenía su capital en Consuegra primero, y Alcázar de San Juan después. La Orden de Santiago, con sede en Uclés, fue aprobada por el Papa Alejandro III en julio de 1175. Lo de ser monje y guerrero iba bastante bien con el carácter y mentalidad de la época medieval, y así fue como las órdenes militares llegaron a alcanzar considerable extensión territorial, riqueza y poder, siendo quizás la más poderosa la de Santiago.

La Orden de Santiago tenía como misión primordial la protección de los peregrinos que afluían de todas las partes del mundo al sepulcro de Santiago en la Baja Edad Media, y como fin secundario la lucha contra el Islam, que era el fin primordial del resto de órdenes militares.

La Orden nombraba alcaldes, resolvía litigios, se encargaba de la defensa de los pobladores y sus propiedades y, sobre todo, cobraba los impuestos, de alguno de los cuales el Maestre Don Fadrique eximía a los que venían a poblar esta villa.

La Orden de Santiago tenía en sus Constituciones un capítulo del año 1275 que se denominaba “Establecimientos para hacer Pueblas”, que fue sin duda el que rigió para La Puebla de Don Fadrique. En este “Establecimiento” se señalan los privilegios y garantías que se daban a los pobladores que quisieran acudir al nuevo centro de población.

5. ÚLTIMOS AÑOS Y MUERTE DE DON FADRIQUE

Cuando nombraron a Don Fadrique Maestre de la Orden Militar de Santiago, hubo gran oposición en un principio, por parte de los comandantes y caballeros santiaguistas.

Como hermano mayor de los hijos bastardos de Alfonso XI El Justiciero, a la muerte de este toma partido contra su hermanastro Pedro I y utiliza los castillos y villas de la Orden en esa campaña, por lo cual el rey nombra Gran Maestre de la Orden a Juan García de Villareja.

En aquella contienda penetra en Toledo y saquea las casa del tesorero del rey, el judío Samuel Leví. En la ciudad de Toro se hace nombrar Camarero Mayor, uno de los principales cargos nobiliarios de la corte. Por este tiempo de la rebeldía de Don Fadrique somete a feudo al lugar de Villalobillo, hoy despoblado y reducido a una casa de labor a 8 Km. de La Villa de Don Fadrique. Este paraje de Villalobillo, estaba en aquel tiempo, rodeado de monte.

Don Fadrique sostuvo amores ilícitos con Doña Blanca, prometida del rey D. Pedro I, y tuvo con ella un hijo, Alonso Enríquez. El historiador Menéndez Pelayo consideró que esto no era cierto pero, a pesar de todo, este suceso pasó en forma de romance a la tradición popular.

Reconciliado con su hermanastro Pedro I en 1356, cuando tiene Don Fadrique 23 años, le sirve con lealtad y eficacia. Siendo Adelantado de la frontera del reino de Murcia y conquista la importante población de Jumilla. Pero el rey le incluiría en una de sus “justicias” o crueldades, como a otros de sus hermanos.

El Canciller Pedro López de Ayala, en su crónica narra la terrible escena del asesinato de Don Fadrique que se resume en estos términos:

"Estando el rey en Sevilla mandó llamar a Don Fadrique que acudió confiado, con otros caballeros de la Orden, de los que el rey con habilidad le aisló, llamándole a su presencia y él llegó acompañado sólo por el gran maestre de Calatrava y de dos caballeros. (No es cierto, que fuera atado ante el rey por tanto la costumbre de echarle una soga a la estatua que había enfrente de la Iglesia fue costumbre motivada por aquel hecho).

El rey manda a su ballestero mayor Pedro López que prenda al maestre de Santiago y una vez hecho esto dijo a sus ballesteros de maza: “Ballesteros, matad al Maestre de Santiago”. Después de dudarlo, los cuatro ballesteros, atacan al maestre que intenta sin lograrlo defenderse, porque su espada se enreda en el talid. Los ballesteros le persiguen aunque no logran herirle, hasta que uno de ellos le dio un fuerte golpe de maza que le hizo caer y, ya en tierra, los demás le golpearon hasta dejarle casi muerto. Pasado algún tiempo el rey volvió a la Cámara en donde yacía Don Fadrique (era una habitación, no un patio) y dióle su misma brocha (daga o puñal que el rey llevaba al cinto) a uno de sus servidores, con la orden de que rematara al ensangrentado y moribundo Don Fadrique. Por último Pedro I se sentó a comer en la misma habitación en donde yacía su hermanastro, que era la llamada de los Azulejos en el Alcázar de Sevilla. Sucedía tamaño crimen el día 29 martes de Mayo de 1358, cuando el Gran Maestre de Santiago solo tenía 25 años".

La dramática muerte de Don Fadrique y su vida inspiraron algún romance viejo de nuestro Romancero, dentro del ciclo de Pedro I, así como el “Alcázar de Sevilla” del Duque de Rivas. Y por supuesto fue el desencadenante de la caída de la Casa de Borgoña en Castilla que representaba el rey que murió a manos de Enrique, el gemelo de Fadrique, en la Batalla de Montiel el 14 de marzo 1369, en cuyo lugar, conquistado el Castillo de La Estrella, la casa de Trastamara se alzó con el poder en el Reino de Castilla al grito famoso de "ni quito ni pongo rey sino que sirvo a mi señor".

6. RASGOS HISTÓRICOS

- En primer lugar fue un pueblo que atrajo pobladores, es decir, un pueblo con una fuerte inmigración y que aumentaba lenta pero progresivamente. En efecto desde el año 1525 hasta el año de 1554, es decir, en poco más de 25 años la población pasa de 498 habitantes a 1800. La población se estanca en los años de la crisis española del siglo XVII y vuelve a crecer desde 1752 que tenía 1641 habitantes hasta 1826 en que llega a los 3368 habitantes. Nuevo estancamiento hasta llegar a los casi 6000 habitantes en los años 50 y debido a la fuerte emigración de los años 60 la población comenzó a decrecer.

- Esta población ha tenido siempre un positivo signo pacífico, comunitario y autónomo. No olvidemos que la Villa de Don Fadrique era un pueblo fronterizo en la época de su fundación. Los pueblos inmediatos de Quero y Villacañas pertenecían a la Orden de San Juan, con la cual los santiaguistas tenían siempre dificultades de términos. El vecino pueblo de Lillo pertenecía a la jurisdicción de Toledo. Había, pues, posibles problemas de convivencia. Por ello los visitadores del año 1478 preguntan cómo son sus relaciones con los pueblos vecino. La respuesta es alentadora: “no tenían ningún debate ni de qué quejarse

- El Fuero de Sepúlveda les daba una singularidad con respecto a los otros pueblos comarcanos que se regían por el Fuero de Uclés. Podríamos decir que el Fuero de Sepúlveda era más liberal y daba más autonomía al Ayuntamiento Local frente al poder central del Rey o la Orden de Santiago. Al mismo tiempo aseguraba la independencia personal de cada habitante ante la ley y por ello la cláusula añadida de que no tenían que pagar los padres por los delitos de los hijos. De aquí que este pueblo nunca estuvo sometido a la autoridad de un Comendador, que era lo corriente, sino que a su concejo o Ayuntamiento era la última norma legal y por ello se siente con autoridad suficiente para imponer a todos los ciudadanos sin excepción al contribuir a las cargas municipales obligatorias. Probablemente por esta misma razón el pueblo tiene siempre un gran sentido de iniciativa personal lo que hace que, a mediados des siglo XVIII posea una fuerte industria textil con 9 pelaires, 2 tejedores, 1 tintorero y 26 vendedores de medias lanas. Y ello a pesar de que se señala también la presencia de un gran ganadero: Martín Parreño que tenía cerca de 9000 ovejas, 4500 cabras y 90 mulas.

- La Orden de Santiago, por impulso de su Maestre Don Fadrique, dio al pueblo la estructura social y urbanística que todavía hoy perdura:

- En primer lugar hizo una distribución de la tierra labrable entre los vecinos que llegaban con intención de quedarse a vivir en la villa. Al mismo tiempo les concedía que pudiesen levar a pastar sus ganados libremente en todo el territorio de la Orden.

- Construyeron una modesta fortaleza para su defensa. Era el “cortijo” que estaba detrás de la Iglesia. Pero esta pequeña fortaleza quiso ser utilizada en las guerras interiores de los Maestres a finales del siglo XV. El pueblo se puso al lado de los Reyes Católicos y el cortijo fue derribado. No es de extrañar que los Reyes Católicos favoreciesen después en lo posible al pueblo y así sabemos que años después en la iglesia había “un frontal de zarzalia que dio su Alteza la Reina Doña Isabel” y “una caja de plata para el Sacramento que dio el Rey Don Fernando”.

- La Orden de Santiago construye también la Iglesia Parroquial. De ella sabemos que hubo una iglesia antigua que se describe n 1480. Veinte años después esta Iglesia se encuentra arruinada “mucho está caído y perdido” y se empiezan nuevas obras. Faltaba de construir la Torre de la Iglesia que fue construida por el arquitecto Fernando del Provencio que la terminó en 1537 y cobró la cantidad de 6752 maravedíes.

- Se levantó también el Bastimento que era una especie de silo y bodega para almacenar trigo y vino. Es el edificio que actualmente llaman la Tercia porque más tarde recogía la tercera parte de los impuestos cobrados en grano. Este Bastimento se comenzó a construir en 1506 por pedro Naharro. La obra fue lenta y la piedra estaba amontonada junto a las paredes sin acabar. Finalmente el mismo arquitecto de la torre terminó el Bastimento que tenía “sus trojes y bodega”.

- En estos mismos edificios “fronteros de la iglesia” junto a la Tercia, la Orden de Santiago levantó un Hospital el año 1515. Era un modesto Hospital de cuatro camas pero cubría las necesidades más elementales de alojamiento de pobres y transeúntes en aquellos años.

Como se ve es un enorme esfuerzo constructivo el que se realiza en un periodo de tiempo de unos cincuenta años, es decir, ese periodo de la infancia de un pueblo cuando ocurren los hechos más transcendentales para su futura Historia.

7.CURIOSIDADES HISTÓRICAS

1. - Antiguamente en la puerta de la Iglesia había una estatua de don Fadrique y era costumbre de los mozos rodear dicha estatua con una soga, tal vez en recuerdo de la tradición que dice que fue cogido Don Fadrique y atado para llevarlo a presencia de su hermano.

2. - El 27 de junio de 1916, por orden de Alfonso XIII, para evitar la homonimia de la localidad fadriqueña con el de la provincia de Granada, se cambia la denominación de “Puebla” por la de “Villa” y así pasa a llamarse La Villa de Don Fadrique; sin embargo el nombre antiguo aún perdura en la memoria de los habitantes de los pueblos limítrofes, que llaman a nuestra villa: “La Puebla primera”, viniendo de Villacañas, para diferenciarla de la “segunda” que es La Puebla de Almoradiel, siguiente pueblo camino de Quintanar y al revés si se mira en sentido contrario.

3. - En 1809, por efecto necesario de la Revolución, se relajaron las costumbres en el barrio de Santa Ana, siendo saqueada su ermita por las tropas francesas.

4. - El día 21 de junio de 1903 llegó el primer automóvil de Quintanar a La Villa de Don Fadrique (15 km) en cuarenta minutos, con lo que se inaugura la época contemporánea.

5. - En 1932 se produce en La Villa de Don Fadrique una “mini-revolución”, conocida con el nombre de “Los sucesos”.

6. - En el siglo XVIII debió construirse la mayor parte de la Iglesia Parroquial, pues la fachada norte tiene una lápida que dice: “Cruz de Santiago, 1777”. Seguramente, lo que ocurrió es que la primitiva Iglesia quedó pequeña al aumentar la población y se hizo necesario ampliarla.

7. - La ermita de Santa Ana también debió construirse o reconstruirse por aquella época, ya que hoy, nuevamente restaurada, vuelve a ostentar en su fachada una lápida con la Cruz de Santiago y la fecha de 1770 ó 1776.

8. - Don Pedro I da el privilegio a “El Común de la Mancha”, que trataba de explotar en conjunto los pastos del ganado, y la distribución equitativa de los impuestos, que se entendió desde el río Gigüela al Guadiana; esta actitud política evitó que la Mancha fuese un desierto vacío entre Madrid y Andalucía. Aún se conservan algunos mojones que limitaban la Orden de Santiago con la Orden de San Juan de la cual dependía Villacañas.

Directorio

- Administrativo Mª Isabel Perea Fernández

- Juzgado de Paz

- Registro Civil

- Polideportivo

- Policía Municipal

- Oficinas Municipales

- Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC)

- Observatorio Astronómico "La Hita"

- IESO Leonor de Guzmán

- Educadora Social

- Guardia Civil

- Consultorio Médico Local

- Colegio Público de Educación Primaria "Ramón y Cajal"

- Centro Cultural de Usos Múltiples

- Colegio Público de Educación Infantil (Aulas de 3 años - CP Ramón y Cajal)

- Centro de Servicios Sociales

- Biblioteca Municipal

- Aula Municipal de Educación de Adultos

Más leído

- La Feria y Fiestas 2025 en honor al Santísimo Cristo del Consuelo ya tiene cartel anunciador

- Interesante conferencia histórica sobre el origen de poblaciones de La Mancha santiaguista a cargo de Javier Mejías

- El frontenis de La Villa de don Fadrique, otra vez campeón de España, esta vez en Getafe en categoría absoluta

- Gran broche al Año Jubilar con la multitudinaria procesión para conmemorar el Centenario del Milagro del Santísimo Cristo del Consuelo

- El baloncesto de La Villa de don Fadrique vuelve a hacer historia

- Programación de la Feria y Fiestas 2025 en honor al Santísimo Cristo del Consuelo

- La Banda de Música "La Fadriqueña" arranca su 25 aniversario con el XVIII Encuentro de Bandas de Música el próximo sábado 19 de julio

- Todo listo para conmemorar el Centenario y clausura del Año Jubilar del Milagro del Santísimo Cristo del Consuelo

- Otra fadriqueña, Valentina Díaz-Maroto Martín-Grande, cumple 100 años

- El equipo infantil femenino de baloncesto de La Villa de don Fadrique, clasificado para la semifinal provincial

- Silvia Comendador vuelve a proclamarse campeona del Mundo, ahora en Trinquete

- Silvia Comendador jugará el Mundial de Trinquete Sub-23 en Argentina con la selección española

- Villa y Quintanar, campeones en categoría Oro y Plata del IX Torneo de fútbol benjamín y alevín "Villacup"

- El emotivo pregón, como siempre, abrió la programación de la Feria y Fiestas en honor al Santísimo Cristo del Consuelo

- El Verano Cultural llega a La Villa de don Fadrique con diversas actividades